《理论探索》2024年第2期,22000字

马成 赵俊鹏

党的二十大报告强调:“在社会基层坚持和发展新时代‘枫桥经验’。”新时代“枫桥经验”作为基层社会治理的名片,已经成为乡村社会实现社会治理现代化的必要选择。在乡村振兴背景下,法院系统推动司法之治与新时代“枫桥经验”的有机融合,提出大力推进“枫桥式人民法庭”建设的改革目标。在这一改革目标驱动下,“枫桥式人民法庭”立足乡村治理场域,成为法院系统主动对接新时代“枫桥经验”的最新实践产物和“枫桥式工作法”在基层推广的重要依托。

“枫桥式人民法庭”参与乡村治理的功能优势

“枫桥式人民法庭”具有扎根乡村基层的内在展现。“枫桥式人民法庭”与新时代“枫桥经验”在理念和治理方式上具有内在一致性。《最高人民法院关于推动新时代人民法庭工作高质量发展的意见》将“三个服务”作为新时代人民法庭工作高质量发展的工作原则。“三个服务”即服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活。“三个服务”彰显了“枫桥式人民法庭”鲜明的乡村属性,具体体现在以下三方面:一是始终坚持党的政治建设,以司法手段服务乡村振兴。二是整合乡村治理资源,聚焦于乡村治理效果最大化。三是“枫桥式人民法庭”在建设布局上尤为强调深入乡村,成为司法参与乡村治理的“在场”。在治理方式上,为满足群众多元司法需求,枫桥式人民法庭”更偏重对新时代“枫桥经验”中调解经验的继承,强调将非诉讼化解机制挺在前面。在当事人自愿基础上坚持调解前置,提升非诉讼化解结案率,打造“无讼”乡村。

“枫桥式人民法庭”具有综合、全面承接乡村治理的突出特点。党的十八大以来,多元治理成为国家破解现代化“风险”的诉诸手段。在全面依法治国大背景下,多元共治意味着法治化治理,法院成为多元治理的主要主体。“枫桥式人民法庭”的乡村治理功能主要是多元治理、审调结合和充分利用正式法律与非正式民间规范弥合矛盾纠纷。从功能上看,实践中“枫桥式人民法庭”呈现出全面、主动承揽乡村振兴建设过程中相关纠纷的功能样态。从工作机制看,“枫桥式人民法庭”被要求融入党委领导的治理体系,搭建与党政部门、社会力量、自治组织的联络机制:完善诉前多元化解机制,与各种调解组织、仲裁机构、行政裁决、司法单位、综治部门、社会团体等做好行动机制的衔接联动;健全诉调对接机制,打造专业化纠纷化解平台,推动多元联动的数字化调解机制建设,推进人民法庭进乡村、进网格。从运行方式看,“枫桥式人民法庭”又表现出强烈的延展性和灵活性。

“枫桥式人民法庭”参与乡村治理面临的主要障碍

非司法事务导致中立裁判功能的异化。在地方构建的大调解体系中,协同机制的高强度整合性要求“枫桥式人民法庭”职能不断向外延伸,担负额外的非司法事务,需要与其他解纷主体在案件发现与处置等方面的积极衔接。这决定了“枫桥式人民法庭”的实践不一定都是司法活动,况且过于强调“非讼”化解也造成其过度依赖调解。非司法事务的参与不仅进一步占用更为匮乏的司法资源,也有违司法审判中立的法治定位和基本精神。此外,在诉前调解中,非诉讼机制本应是倡导性和自愿性步骤而非必经程序,但实践中各部门过于强调非讼化解,将非讼结案率作为考核标准,以致调解超越了当事人自愿原则。

与乡贤治理逻辑存在抵牾。现代乡贤一般是指具有一定成绩、有建设乡村之心和有良好道德风范的能人。乡贤与纠纷双方的亲密关系和长期塑造的优势地位,使得其比法庭更适宜居中斡旋、更能准确地找出解决办法、更能快捷地平息矛盾。然而,乡贤参与治理与“枫桥式人民法庭”的治理逻辑存在不小抵牾。在依据经验“和稀泥”和“拉偏架”方面、乡贤虽然具有较好的素养和知识,但并不是专业的司法主体,他们对于矛盾纠纷的化解依赖于博弈中形成的经验,调处依据主要是乡村情理、乡村习惯和人情关系。这种治理方式本质上是个人威望对法律的代替。在现实利益“俘获”方面,虽然乡贤具有通过参与乡村治理事务实现“光宗耀祖”的目的,但单纯的名声并非其参与乡村治理的最终目标,提高在村民事务中的影响力和话语权,并最终获取实际利益才是其动力和目的所在。

缺乏成熟定型的制度规范。在顶层设计层面对“枫桥式人民法庭”治理目标、治理主体、治理功能和运行机制的规定,散见于最高院制定的司法文件,且多是以意见、命令、规定、决定、通知的形式,不具有更高的权威性和成熟的系统性。缺乏统一的权威规范,难免使法庭建设因制度不统一、特点不鲜明、定位不明确而陷入混乱。此外,“枫桥式人民法庭”除审理案件、化解纠纷外,基于承接服务大局的需要,与地方党委、政府、各种调解组织一道协调治理事务,既要主动对接乡村事务,参与乡村自治活动,又要对接乡村振兴事项。多元化解矛盾纠纷需要组织体系的高强度整合与协调,目前,虽然已经作出党委领导、政府负责、法治保障的整体安排,但对于乡政府、司法所、派出所等部门的相关工作,“枫桥式人民法庭”仍需积极配合。

“枫桥式人民法庭”参与乡村治理的思路提升

促进中立裁判与乡村治理功能的内在协调。首先,要纠正法官拒绝裁判心理,防止过度依赖调解。法治精神从来不回避审判.也没有将调解作为审判的必经程序。一方面要改变以非讼结案率为中心的考核手段,为法官减少绩效压力,化解法官的后顾之忧;另一方面要加强对法官的职业规范教育,使法官牢牢树立为民服务的初心。其次,通过“专门法庭”建设,兼顾审判与乡村治理功能。需从制度层面对专门化法庭的组织方式、类型设置、人员配置等方面加以定型。最后,借用乡村网格构建起法庭、法官与村民的有效联系,减少非司法事务对“枫桥式人民法庭”的占用。在法官与乡村网格之间架构起一个支点,即通过大力发挥乡村网格员、村干部的入户巡查能力,由村干部和网格员收集和汇总矛盾信息,再借助法官包村和进网格形成的联络机制,将矛盾纠纷及时向法官反映。

实现与乡贤治理资源的有效融合。在与乡贤治理行为的互动方面,既要激发和支持乡贤参与矛盾纠纷化解,又要引导和监督乡贤坚持依法治理。在调动乡贤化解矛盾纠纷、培育乡贤依法治理能力的初期,可以利用司法资源协助党委、政府建立乡贤信息数据库、常态化联络机制、乡贤理(参)事会和乡贤工作室.打通乡贤参与乡村治理的路径,健全乡贤依法治理的乡村阵地。与此同时,要发挥“枫桥式人民法庭”的“送法下乡”功能,对乡贤的道德品行和治理能力进行甄别,加强对乡贤的动态管理。注意吸纳乡贤作为法庭陪审员,依靠陪审活动提升乡贤的法治素养,起到培育乡贤法治思维和法治能力的作用。在融合乡村情理方面,要吸纳乡村具有积极价值的风俗习惯,丰富法庭的治理资源。可以借助“枫桥式人民法庭”更为贴近群众、更能把握区域内乡村习惯的生命力与合理性的优势,对辖区内的风俗习惯进行调查、甄别。在甄别基础上,形成在一定范围内适用,具有一定法律属性的特殊地方习惯规范,并将其作为调解甚至审判化解矛盾纠纷的治理资源。

建立健全标准化规范化的沟通协作机制。在顶层设计中应主要从“枫桥式人民法庭”的目标设定、功能定位、治理范围、方式方法和沟通协作机制方面给予原则性规定,明确法庭的人员配置、法庭建筑标准、经费保障等内容。对于法庭参与乡村治理的多元联络机制则要尽可能根据不同事项.分类规定机制的建设标准,解决好由谁牵头、谁来配合、如何协同等内容。同时,又要尊重区域经济文化差异,不搞一刀切,防止损害地方的积极性以及供给与需要的凿枘不投。党是乡村治理事务的领导者和参与者,更是多元主体融合治理的协调者。“枫桥式人民法庭”应借助党组织的引领作用,以党的组织体系作为联络渠道,通过党组织之间的沟通协调作用在不同治理主体间达成治理合意,再通过党的组织方式将合意传导到各治理主体的治理行动中。

(作者单位:西北政法大学人权研究中心 青海大学马克思主义学院,李树民摘)

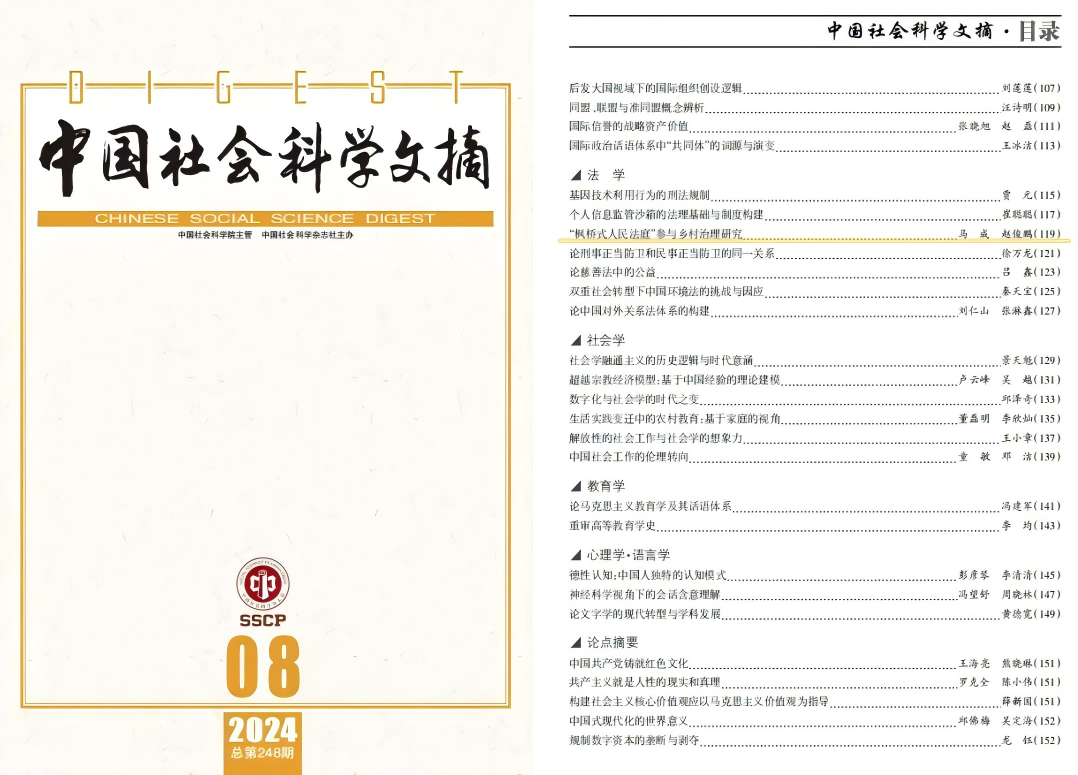

载《中国社会科学文摘》2024年第8期,第119页—第120页。