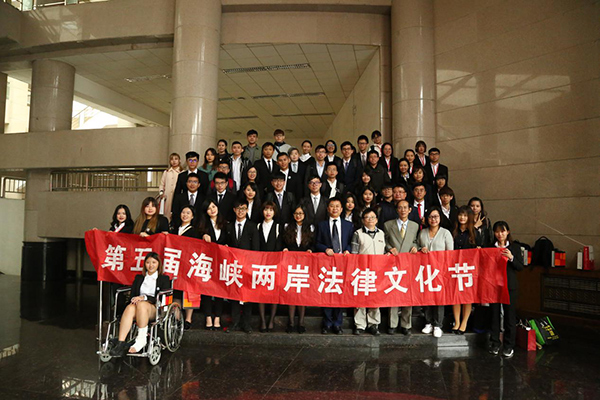

10月14日至10月20日,来自台湾东吴大学、台北大学、中正大学、世新大学、铭传大学的58名法学院师生代表抵达西安,参加由我校主办的“第五届海峡两岸法律文化节”。

法律文化节活动期间,两岸学生进行了丰富多样的交流活动,台湾东吴大学洪家殷教授,台北大学张文郁教授,中正大学卢映洁教授,铭传大学刘秉钧教授、陈蕙君助理教授,世新大学王玉全副教授,我校陈涛教授、刘亚军教授分别就依法治国、台湾地区刑事诉讼法、知识产权法、行政法、刑法、中国古代法律思想以及“一带一路”倡议法律问题等开展了九期讲座,近千名学生聆听名师精彩讲演。台湾师生还共同参与了经济法学院劳动法律诊所项目、行政法学院行政法诊所项目教学观摩和座谈,前往陕西省高级人民法学院旁听庭审、参观执行指挥中心,与陕西“永嘉信”律师事务所的律师座谈司法实务问题。通过一系列的法律文化交流活动,台湾师生对大陆法学教育的发展有了新的认识,也对司法实务的现代技术以及法律工作在大数据时代的融合与运用感到由衷赞叹。

在法律文化交流的同时,我校组织台湾学生走进陕西历史博物馆、碑林博物馆、秦兵马俑、明城墙、大唐不夜城、永兴坊等历史古迹,品尝羊肉泡馍、肉夹馍等风味小吃,台湾青年学生充分领略了具有3000余年历史的古都西安所具有的独特历史文化魅力和在“一带一路”建设中焕发出的国际化都市的大格局。

10月19日下午,第五届海峡两岸法律文化节在我校长安校区圆满落幕,台湾师生与我校射艺队、汉服社的同学进行了中华传统文化、礼仪的互动表演。台湾院校带队老师及我校港澳台事务办李立主任致闭幕词,最后由2019年第六届海峡两岸法律文化节承办单位台湾东吴大学的陈芊谕女士做交接发言,向我校师生发出了“二零一九台北见”的邀请。

海峡两岸法律文化节是2013年由我校倡导并申请举办,文化节秉承以法律文化为纽带,加强两岸文化交流,促进师生情谊沟通为宗旨,得到了台湾法律教育界积极响应,提升台湾法学青年对中华传统文化的认同感,并加强两岸高校法学教育之间的交流与合作,已经成为我校对台交流的重点项目,并得到国台办、省台办、省教育厅的大力支持。(文字:余碧航)